Sergio Víctor Palma es un hombre enfermo de Parkinson.

Pero no todos los hombres enfermos de Parkinson son Sergio Víctor Palma.

Chaqueño de La Tigra, criado en el barrio La Cañada del populoso Quilmes y hoy en Mar del Plata, el excampeón mundial de peso supergallo persiste en honrar la sideral fuerza de la vida que tanto ha desvelado a los filósofos. ¿Necesidad? ¿Deseo? ¿Misterio insondable?

“Nada de eso: Dios. Dios existe y siempre ha estado conmigo”, dice vía chat y advierte que, pese a sus enormes dificultades, todavía está en condiciones de entender y hacerse entender. “Pero no sé hasta cuándo”, observa con voz brumosa y airosa. Ajeno al menor atisbo de aflicción o reproche al destino.

Acto seguido, ahora sin audio, ayudándose de la amorosa paciencia que ofrece Orieta, la compañera de este tramo de su vida, escribe y describe al Parkinson como una enfermedad que sin “matar a nadie” se abre paso con irreversible influencia neurodegenerativa. En la pugna entre la pérdida de las células negras y la terapéutica de la dopamina sintética se dirime una calidad de vida posible y relativa. La movilidad, la estabilidad, el habla y la deglución suponen pérdidas que no remitirán. En el mejor de los casos concederán el beneficio de la gradualidad.

Palma nació el primer día de enero de 1956 en el pueblo de La Tigra, al sur de Presidencia Roque Sáenz Peña y al norte de Villa Ángela, donde 23 años después se bajaría ovacionado del ring después de defender su título sudamericano con un limpio nocaut propinado al paraguayo Miguel Lovera en una pelea que el autor de estas líneas tuvo el gusto de presenciar en condición de enviado especial de la Revista Goles.

En pos de horizontes poblados de panes en la mesa, su familia emigró prontamente hacia Buenos Aires con la madre y un puñado de hermanos, pero él jamás dejó de sentirse chaqueño de pura cepa y aunque le llevó sus años también llegó a estar a buenas con un padre torvo y violento.

En el perdón a su padre, sanó, y hasta ahí llegó. La admiración rayana con la franca devoción se la dispensó a su madre, Luisa, una verdadera alabanza al coraje que a las pocas horas de haberlo traído al mundo salvó su vida del inminente ataque de un yaguareté asomado por la ventana de una habitación de la precaria vivienda de La Tigre en el tórrido enero del 56.

De ella tomó el fervor religioso y la cabeza fuerte. Una insensata convicción en un futuro cordial, fecundo, que a manos enguantadas empezó a perseguir en las horas adolescentes en la fragua del gimnasio del Luna Park, la mole de cemento erguida en la esquina de Corrientes y Bouchard a diez cuadras un legendario emblema de la porteñidad: el Obelisco.

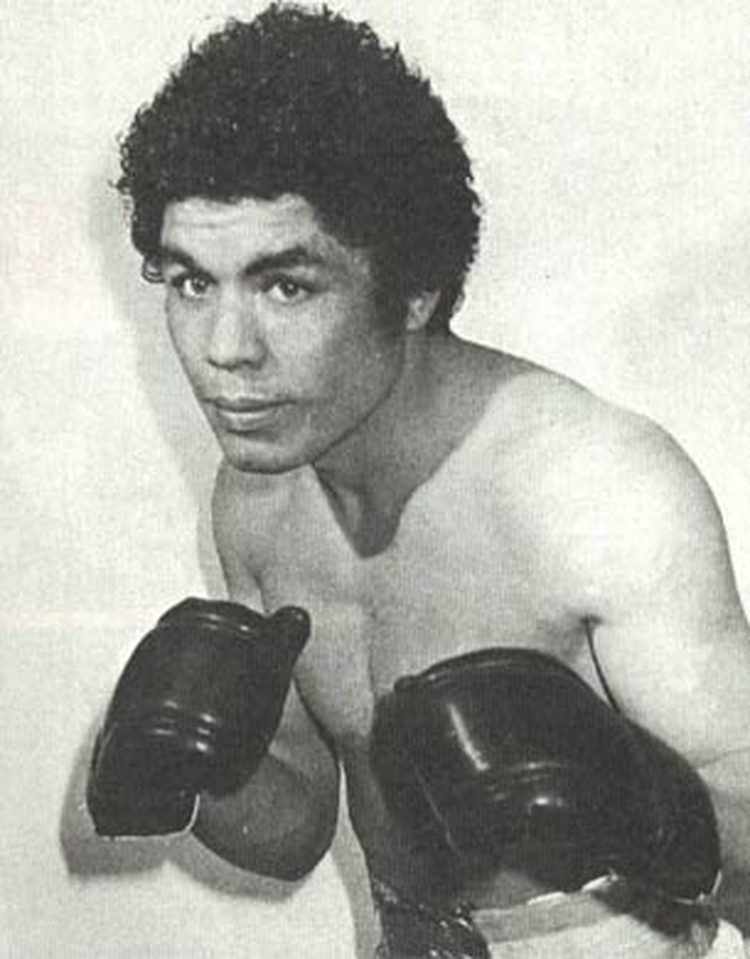

Guiado por Santos Zacarías, un maestro sabio y obstinado, hosco y perfeccionista, en una palabra, nutricio, hizo una aceptable carrera como aficionado y dos años después de saltar al campo profesional ya era campeón argentino y sudamericano, retador al título mundial y fuente de fascinación del periodismo que lo registraba como una figurita difícil. Un boxeador joven, de instrucción módica, que hablaba con solvencia y galanura, escribía poemas, tocaba la guitarra y soltaba sentencias de profeta. (Por cierto: Palma siempre rechazó a ceño fruncido y verba picante una etiqueta que, según coligió, era ligera y prejuiciosa. “Me niego a ser un monito raro mirado a través de las rejas de la jaula”).

Pero no vayan a creer que arriba del cuadrilátero hubo correspondencia con sus modos afables. Mejor desandada su travesía, un poco sí, pero sólo hasta unos meses antes de su primer intento de coronar a escala universal. ¿Qué pasó después? Una lesión en un codo devino un guiño que inspiró a Zacarías a refundar a un pupilo que de un día para el otro saltó sin escalas de boxeador estilizado a feroz peleador de la corta distancia. Una máquina de hostigar y acorralar a sus rivales y dar espectáculos de adrenalina copiosa. Valga la alegoría: Palma fue el boxeador más mexicano nacido en la Argentina.

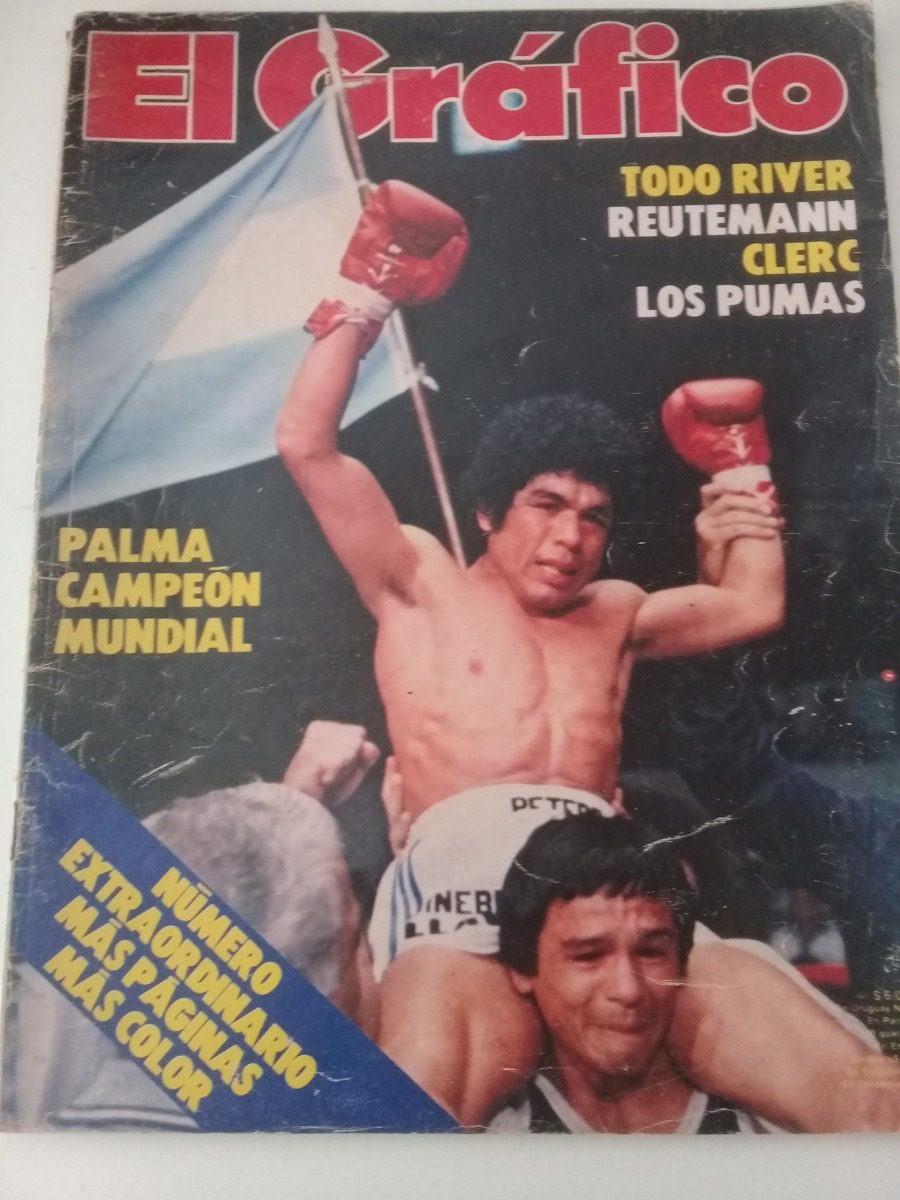

Ocho fueron las veces que disputó el campeonato del mundo, en seis ganó y en una de ellas se convirtió en el primer chaqueño campeón y en el segundo criollo en coronar en los Estados Unidos. Si gustan, pasen y vean en cómo aplastó a Leo Randolph en Spokane, en el oriente de Washington, cerca de Idaho.

Eso fue el 9 de agosto de 1980 y no hace tanto, el día que se cumplieron cuatro décadas de su gesta máxima, el hombre hoy enfermo de Parkinson recibió en su austera casa de la zona de Punta Mogotes a tres amigos boxeadores de su tiempo: el platense Héctor Patri, el bragadense Carlos Olivera y el santiagueño Fernando Sosa, con quien en septiembre de 1983 había sostenido en un Luna Park en ebullición uno de los más encarnizados de sus 62 combates.

El Palma de estos días, el que vio esfumarse todos y cada uno de los billetes ganados entre las sogas (decisiones malas, amigos rapaces), siente mellada el habla pero no el don de decir. Y dice: “Siempre había sido un solitario. Pero resulta que la vejez y la soledad son incompatibles“.

Tiene cuatro hijos y siete nietos de los que cada tanto se entera de alguna cosa. En realidad, si es por tener sólo tiene a la fiel Orieta, compañera, enfermera full time y la prolija editora de un libro que avanza tanto como permiten condiciones de sobreentendida complejidad. Entrenamiento, táctica, técnica, estrategia, planificación, ataque, defensa, contragolpe. Por las dudas, Palma desalienta malentendidos: “Es una humilde obra en la que no cuento anécdotas que ni recuerdo ni me importan”.

Su día empieza con la ingesta de un jugo de arándano y concluye a la medianoche o incluso más tarde. Duerme la siesta, escucha música, lee y hasta entona zambas y chacareras con uno de los rehabilitadores que alternan en la tarea de disminuir el impacto de los daños cognitivos.

También disfruta de la serie Vikingos.

Sergio Víctor Palma, el ex formidable campeón del mundo de los 55 kilos, el hombre de 64 años que no da ni pide tregua al Parkinson, se siente fascinado por la cruda expresión de lo mejor y lo peor de la condición humana que pulsaba en los remotos tiempos de Escandinavia.

“Se ve que se conecta con el luchador que es”, deduce Orieta.