El debate sobre la reforma laboral ocurre en un momento crítico. Con el 20% de los ingresos familiares destinado a cubrir deudas, según estimaciones de economistas consultados, cualquier reducción adicional de ingresos podría empujar a más familias hacia la inseguridad alimentaria. Las estadísticas ya muestran que crece el porcentaje de usuarios que solo paga el mínimo de sus tarjetas, generando un espiral de deuda que reduce el crédito disponible y obliga a una «ingeniería financiera» mensual para sobrevivir.

La pregunta que flota en el ambiente laboral es simple pero contundente: si los salarios actuales ya no alcanzan para comer, ¿Cómo impactará una reforma que podría reducir los ingresos por horas trabajadas? La respuesta podría estar en los 11,5 millones de argentinos endeudados con tarjetas de crédito, en el 15% de asalariados que sufre hambre, y en las advertencias de cámaras empresariales sobre consumidores que eligen entre pagar servicios o comprar alimentos. Mientras tanto, la reforma avanza sin que se visualice una estrategia integral para recuperar el poder adquisitivo de quienes trabajan.

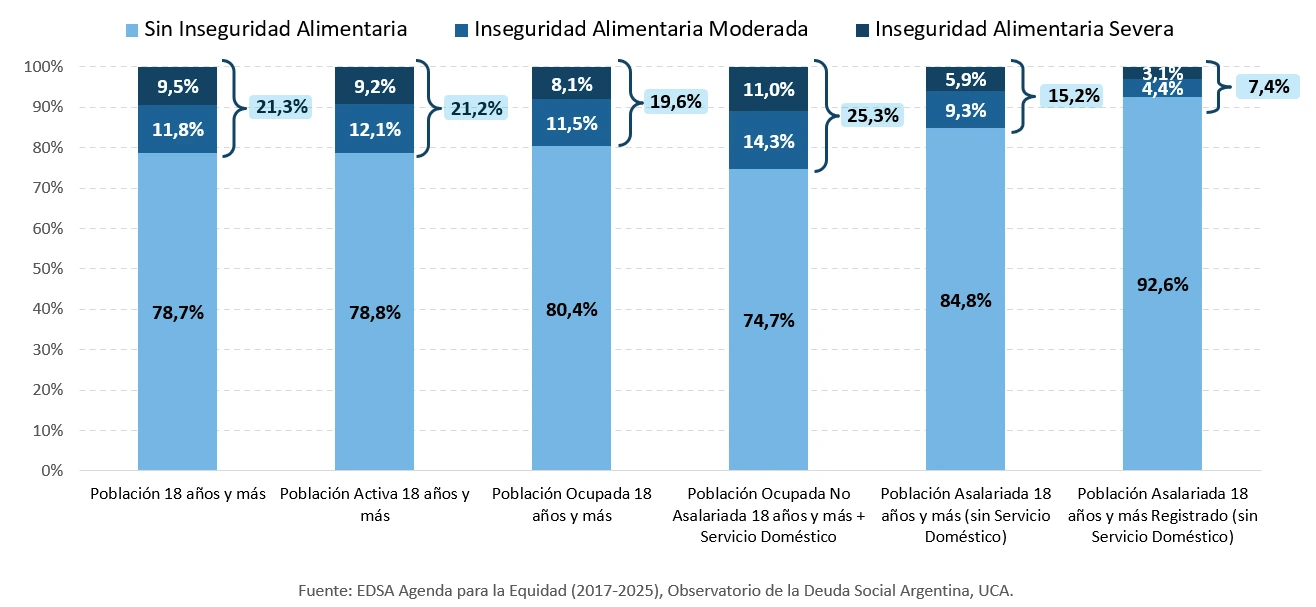

Un dato estremecedor atraviesa el mercado laboral argentino: el 15% de los trabajadores asalariados experimenta inseguridad alimentaria. Es decir, uno de cada siete trabajadores en relación de dependencia no logra garantizar una alimentación suficiente con su salario. La cifra, revelada por el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, desnuda una paradoja que define la crisis actual: tener empleo dejó de ser sinónimo de poder satisfacer necesidades básicas.

El panorama empeora si se desagrega por tipo de empleo. Entre los asalariados registrados —aquellos que cuentan con aportes jubilatorios y obra social— la proporción baja al 7,4%, pero sigue siendo alarmante. En el otro extremo, entre trabajadores no asalariados y del servicio doméstico, el porcentaje trepa al 25,3%. La brecha expone cómo la precariedad laboral amplifica la vulnerabilidad alimentaria.

Los datos oficiales del Banco Central agregan otra pieza al rompecabezas: la deuda con tarjetas de crédito creció un 55% real en el último año, alcanzando los 20,3 billones de pesos en julio pasado. Más de 11,5 millones de argentinos —casi un cuarto de la población— mantienen deudas con tarjetas, y el 91% de esos casos corresponde a obligaciones de apenas 30 días. No se trata de grandes compras postergadas, sino de la imposibilidad de llegar a fin de mes sin recurrir al crédito para gastos cotidianos.

La lectura es directa: las familias pagan primero los servicios —luz, gas, agua— para no quedarse sin ellos, y luego recurren a la tarjeta de crédito para comprar alimentos. «La tarjeta se usa para completar el costo de vida diario«, explicó la politóloga Mara Pegoraro al analizar el fenómeno. El mecanismo permite «estirar» el dinero disponible, pero al costo de acumular deudas que crecen mes a mes.

Ver esta publicación en Instagram

Desde las cámaras empresariales llegan señales que confirman esta realidad desde otro ángulo. Pedro Bergaglio, presidente de la Cámara del Sweater, fue contundente: «La gente está comprando con tarjeta de crédito el alimento, ni ropa, ni calzado. Es el problema más importante que tenemos, la caída de la demanda«. La industria del calzado, representada por Horacio Moschetto, suma su preocupación: «No estamos viendo una luz al final del túnel. No vemos cuándo va a parar esta caída«.

Los números oficiales respaldan esas percepciones. Según el Centro de Economía Política Argentina, entre noviembre de 2023 y julio pasado desaparecieron 30 empleadores por día y se perdieron más de 253 mil puestos de trabajo registrados. El empleo asalariado formal cayó un 2% en ese período, mientras que el salario mínimo perdió el 34% de su poder adquisitivo. Para agravar el cuadro, el Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA advirtió que el salario mínimo en términos reales cayó a niveles inferiores a los de 2001, antes del colapso de la convertibilidad.

En este contexto de deterioro salarial y endeudamiento creciente, el Gobierno impulsa una reforma laboral que incluye el polémico «banco de horas«. El mecanismo permitiría a los empleadores extender jornadas en períodos de alta producción y compensarlas con jornadas reducidas o francos en momentos de menor actividad, sin pagar horas extras. La propuesta modifica el régimen actual, donde las horas trabajadas por encima de la jornada legal generan un recargo del 50% en días hábiles y del 100% en feriados.

«Todo trabajador tiene derecho a un salario justo, formar asociaciones y vivir con dignidad».

El mensaje del Papa León XIV a los empresarios argentinos en medio de la discusión por la Reforma Laboral. pic.twitter.com/z5yAgd1b9k

— Fabian Waldman ⭐️⭐️⭐️ (@FabianWaldman) November 13, 2025

La Cámara Argentina de la Industria Ferial expresó su preocupación por la medida: «El banco de horas podría transformarse en una herramienta de presión implícita para evadir el costo de las horas extras«. La entidad, que representa a más de 250 mil trabajadores, advirtió que el mecanismo «abre la puerta a abusos y pervierte su propósito original» si no se regula con límites claros y consentimiento expreso del trabajador.

El riesgo es concreto: en un escenario donde los salarios ya no cubren necesidades básicas, eliminar o reducir el pago de horas extras profundizaría la crisis de ingresos. Para miles de trabajadores, esas horas adicionales representan la diferencia entre llegar o no llegar a fin de mes. La reforma propone calcular el salario proporcionalmente al tiempo trabajado, lo que podría restar previsibilidad al ingreso mensual justo cuando las familias más necesitan estabilidad.

El 34% de los trabajadores con primaria o secundaria incompleta atraviesa situaciones de hambre, mientras que entre quienes tienen estudios universitarios completos la cifra baja al 4,6%. En hogares pobres, la prevalencia trepa al 38,6%. El conurbano bonaerense muestra un 18,9% de trabajadores con inseguridad alimentaria, cinco veces más que la Ciudad de Buenos Aires.

La gente está endeudada hasta las pelotas: «Me atrasé en el gas, en la luz, no puedo ir al dentista. No puedo usar la tarjeta porque estoy pagando una deuda. Esto empezó con Milei, antes podía ahorrar». En menos de dos años el hijo de puta hizo mierda un país con todos adentro. pic.twitter.com/Mb19JX7R41

— Todo Negativo (@TodoNegativo) October 23, 2025

La afiliación sindical emerge como factor de protección relativa: solo el 7,7% de los trabajadores sindicalizados sufre inseguridad alimentaria, contra el 9,9% de los no afiliados. Los subocupados —aquellos que trabajan menos horas de las que necesitan— enfrentan un 21,1% de incidencia, evidenciando cómo la insuficiencia de ingresos se traduce directamente en hambre.

La paradoja es evidente: mientras los trabajadores luchan por cubrir sus necesidades alimentarias básicas y recurren al endeudamiento para sobrevivir, se impulsa una reforma que podría reducir sus ingresos. El sindicato de aceiteros calculó que un salario verdaderamente digno —que cubra alimentación, vivienda, educación, salud, transporte y esparcimiento— debería ser de 2,3 millones de pesos en septiembre pasado. El salario mínimo oficial apenas alcanzaba los 322 mil pesos ese mes.

El debate sobre la reforma laboral ocurre en un momento crítico. Con el 20% de los ingresos familiares destinado a cubrir deudas, según estimaciones de economistas consultados, cualquier reducción adicional de ingresos podría empujar a más familias hacia la inseguridad alimentaria. Las estadísticas ya muestran que crece el porcentaje de usuarios que solo paga el mínimo de sus tarjetas, generando un espiral de deuda que reduce el crédito disponible y obliga a una «ingeniería financiera» mensual para sobrevivir.

La pregunta que flota en el ambiente laboral es simple pero contundente: si los salarios actuales ya no alcanzan para comer, ¿Cómo impactará una reforma que podría reducir los ingresos por horas trabajadas? La respuesta podría estar en los 11,5 millones de argentinos endeudados con tarjetas de crédito, en el 15% de asalariados que sufre hambre, y en las advertencias de cámaras empresariales sobre consumidores que eligen entre pagar servicios o comprar alimentos. Mientras tanto, la reforma avanza sin que se visualice una estrategia integral para recuperar el poder adquisitivo de quienes trabajan.

ADEMÁS EN NEA HOY:

Aumentan los despidos en los comercios de Posadas y preocupa el receso de verano